元保赴美IPO:光鲜数据难掩流量生意本质

摘要:

元保赴美上市:一场精心包装的流量游戏?成立与狂奔:数据背后的真实价值元保的故事,听起来像一个典型的互联网创业神话:2019年成立,短短五年便要赴美IPO。招股书上的数字无疑...

摘要:

元保赴美上市:一场精心包装的流量游戏?成立与狂奔:数据背后的真实价值元保的故事,听起来像一个典型的互联网创业神话:2019年成立,短短五年便要赴美IPO。招股书上的数字无疑... 元保赴美上市:一场精心包装的流量游戏?

成立与狂奔:数据背后的真实价值

元保的故事,听起来像一个典型的互联网创业神话:2019年成立,短短五年便要赴美IPO。招股书上的数字无疑是光鲜亮丽的:用户数量激增,营收如火箭般蹿升。然而,当我们剥开这些耀眼数据的外壳,看到的或许并非一个冉冉升起的保险科技新星,而是一个披着科技外衣的营销机器。短短一年多就覆盖了国内 90% 以上的地区?这种速度,与其说是技术赋能,不如说是资本催熟。不得不让人怀疑,这其中究竟有多少是真正有价值的用户,又有多少是“一元保”之类的低价噱头吸引来的“羊毛党”?

互联网保险中介平台?别逗了,在互联网行业,数据才是真正的石油。元保宣称自己是一家技术驱动的公司,但实际上,它更像是一家依赖精准营销的流量贩子。数据分析能力确实重要,它可以帮助元保更精准地找到潜在客户,但这并不意味着它是一家真正意义上的“保险科技”公司。如果元保的核心竞争力仅仅是“更懂用户”,那么它与那些靠算法推荐博眼球的短视频平台又有何本质区别?保险,终究是一项需要专业性和信任度的行业,仅仅靠“懂用户”是远远不够的。更深入的思考是,元保对用户数据的收集和使用是否做到了充分透明和合规?在大数据时代,用户隐私的保护不容忽视,任何对用户数据的滥用,最终都会反噬自身。

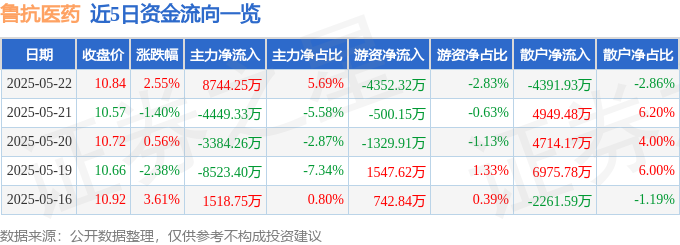

营收结构畸形:保险科技,还是营销公司?

更令人玩味的是元保的营收结构。招股书显示,系统服务,说白了就是精准营销和数据分析服务,竟然占据了总收入的六成以上!而真正代表保险中介业务的保险分销服务,占比反而相对较低。这简直是本末倒置!一家保险科技公司,收入的主要来源不是保险产品销售,而是帮别人做营销?这难道不是在讽刺自己吗?与其说元保是一家保险公司,倒不如说它是一家披着保险外衣的营销公司。

营收的快速增长,掩盖不了其商业模式的畸形。2021到2023年营收增长率分别高达121%和141%,这种爆发式的增长,很大程度上是靠疯狂烧钱换来的。但这种增长模式的可持续性令人怀疑。当流量红利消失,当获客成本越来越高,元保还能继续保持这样的增速吗?更何况,这种过度依赖营销的模式,很容易让人联想到那些靠烧钱补贴抢占市场的互联网企业。一旦资本退潮,这些企业往往会陷入困境。元保能否摆脱这种宿命,仍然是一个巨大的问号。

“一元保”背后的陷阱:低价策略的道德拷问

诱导投保:监管的失效与平台的逐利

“一元保”,这三个字简直就是互联网保险营销的黑历史。早在2021年,监管部门就已经明令禁止这种忽悠式营销。然而,时至今日,我们仍然能看到大量关于元保“一元保”的投诉。这说明了什么?说明监管的力度还不够,说明平台为了追求增长,不惜铤而走险,漠视消费者的权益。

那些“首月一元”、“百万医疗”的广告,充满了诱导性。利用人们的侥幸心理和对保险知识的匮乏,诱导用户投保。很多用户反映,他们被广告误导,以为只需要花很少的钱就能获得高额保障,结果却发现实际扣款金额远高于预期。更可恶的是,有些用户甚至在不知情的情况下“被投保”,被擅自扣除一年的费用。这种行为,简直就是赤裸裸的欺诈!元保真的不知道这些问题吗?当然知道。但为了追求流量,为了吸引眼球,他们选择了睁一只眼闭一只眼,甚至纵容这种行为的发生。这种对消费者权益的漠视,是对整个保险行业的玷污。

退费的迷宫:消费者的无助与平台的傲慢

当你发现自己被“套路”了,想要退费?没那么容易。退费难,几乎是所有互联网保险平台的通病。消费者往往需要经历漫长的等待、繁琐的流程,甚至求助媒体或消协才能勉强退回一部分费用。看看甘肃省消协发布的案例,蒋先生的银行卡被莫名扣款,经过多方努力才得以退款。这难道不令人心寒吗?

退费难的背后,是平台设置的重重障碍。客服电话难打通,在线客服永远是机器人回复,人工客服则永远在踢皮球。好不容易联系上人工客服,却被告知需要提供各种证明材料,填写各种表格。而即使你提供了所有材料,也可能被告知“正在审核中”,然后遥遥无期。这种故意拖延、设置障碍的行为,是对消费者权益的践踏。元保在退费问题上的种种表现,让人看不到丝毫的诚意和责任感。他们似乎认为,只要把钱骗到手,剩下的事情就与他们无关了。这种傲慢的态度,最终会损害自身的声誉,失去用户的信任。

还没有评论,来说两句吧...